I tuoi occhi

Malattie oculari

Cecità corticale

Cos’è?

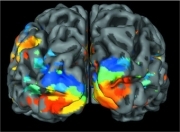

Con “cecità corticale” s’intende la perdita della vista dovuta a un danno della corteccia visiva, la zona del cervello che elabora gli impulsi elettrici provenienti dalla retina. Il sistema visivo può essere paragonato a una macchina fotografica: i raggi luminosi, dopo aver attraversato i mezzi diottrici trasparenti dell’occhio (cornea, umor acqueo, cristallino e corpo vitreo), vengono convogliati e messi a fuoco sulla retina (sensore digitale della macchina fotografica). A livello dei fotorecettori retinici (coni e bastoncelli), lo stimolo luminoso viene convertito in segnali bioelettrici che, tramite le vie ottiche, arrivano al cervello. A questo punto le immagini vengono elaborate e noi riusciamo ad avere consapevolezza di ciò che stiamo osservando. Quando questa ultima parte del processo non funziona correttamente non siamo più in grado di codificare gli stimoli luminosi che provengono dall’esterno, nonostante gli occhi funzionino se considerati isolatamente. Quindi, a differenza della cecità tradizionale, che deriva da danni agli occhi o ai nervi ottici, la cecità corticale è radicata nella corteccia occipitale del cervello.

Con “cecità corticale” s’intende la perdita della vista dovuta a un danno della corteccia visiva, la zona del cervello che elabora gli impulsi elettrici provenienti dalla retina. Il sistema visivo può essere paragonato a una macchina fotografica: i raggi luminosi, dopo aver attraversato i mezzi diottrici trasparenti dell’occhio (cornea, umor acqueo, cristallino e corpo vitreo), vengono convogliati e messi a fuoco sulla retina (sensore digitale della macchina fotografica). A livello dei fotorecettori retinici (coni e bastoncelli), lo stimolo luminoso viene convertito in segnali bioelettrici che, tramite le vie ottiche, arrivano al cervello. A questo punto le immagini vengono elaborate e noi riusciamo ad avere consapevolezza di ciò che stiamo osservando. Quando questa ultima parte del processo non funziona correttamente non siamo più in grado di codificare gli stimoli luminosi che provengono dall’esterno, nonostante gli occhi funzionino se considerati isolatamente. Quindi, a differenza della cecità tradizionale, che deriva da danni agli occhi o ai nervi ottici, la cecità corticale è radicata nella corteccia occipitale del cervello.

Quando si manifesta?

Si manifesta dopo traumi, emorragie, infarti o tumori che colpiscono l’area occipitale della corteccia cerebrale (area 17 secondo la classificazione di Brodmann) o, in alcuni casi, per lesioni dell’ultimo tratto delle vie ottiche (porzione retro-genicolata). Perché si sviluppi la cecità corticale, entrambi gli emisferi devono essere colpiti simultaneamente.

Quali sono le cause?

La cecità corticale può colpire sia i bambini che gli adulti e, in alcuni casi, può essere transitoria. Nell’ infanzia le cause più frequenti della malattia sono:

- Anomalie congenite del lobo occipitale

- Ischemia perinatale (interruzione del flusso ematico al cervello durante il parto)

- Lesione traumatica del lobo occipitale

- Infezioni (meningite, encefalite).

Negli adulti la causa più comune di cecità corticale è di natura vascolare, per ischemia dell’arteria cerebrale posteriore e cerebrale media, tuttavia ci sono numerose altre condizioni che possono causarla. Le più importanti sono:

- Trauma cranico. Può derivare da incidenti, cadute o episodi violenti, la gravità del deficit visivo spesso è correlata all’entità del danno cerebrale

- Epilessia localizzata al lobo occipitale

- Iponatremia (carenza di sodio)

- Grave ipoglicemia (bassa quantità di glucosio nel sangue)

- Alcune infezioni e patologie su base infiammatoria (encefalite, sclerosi multipla). Tali condizioni possono causare un deficit visivo temporaneo o permanente, a seconda della gravità e della durata dell’infiammazione. Altra causa di natura infettiva può essere l’HIV

- Neoplasie. I tumori cerebrali localizzati nella corteccia occipitale possono danneggiare le aree di elaborazione visiva e quindi indurre cecità corticale

- Eclampsia (grave e pericolosa complicazione della gravidanza, caratterizzata da convulsioni e alterazioni della coscienza)

- Tossica (avvelenamento causato dall’inalazione di monossido di carbonio)

Come si presenta?

I sintomi che presentano i pazienti affetti da cecità corticale sono:

- Perdita totale o parziale della vista

- Mantenimento delle capacità di distinguere luci e ombre o il movimento della mano

- Mancanza di fissazione visiva

- Perdita di equilibrio

L’apparato oculare risulta integro, con conservazione dei riflessi pupillari, normale aspetto del fondo oculare, normale motilità oculare e assenza del nistagmo optocinetico (movimento ondulatorio ma involontario effettuato dai bulbi oculari che appare ogni volta che si fissano degli oggetti che presentano un rapido movimento regolare).

A quali altri fenomeni è associata?

Alcuni soggetti con cecità corticale possono presentare allucinazioni visive (percezione di un oggetto che si ritiene di vedere, ma che non viene osservato da altre persone presenti nello stesso ambiente). Altro fenomeno è la cosiddetta Sindrome di Anton, caratterizzata dalla negazione della cecità: il soggetto colpito non ne ammette l’esistenza, descrivendo scene che ricostruisce partendo da suoni, profumi e sensazioni tattili percepiti precedentemente.

Diagnosi

Per effettuare una corretta diagnosi è fondamentale partire da un’anamnesi dettagliata del paziente: ricostruire il momento del parto nel caso la cecità corticale si presenti alla nascita, valutare le condizioni di salute generale negli adulti (patologie sistemiche croniche come diabete, ipertensione arteriosa, ecc.). Bisogna poi procedere con un’accurata valutazione oftalmologica e neurologica. Gli esami strumentali che possono essere integrati alla visita di base sono: risonanza magnetica nucleare dell’encefalo, campo visivo (che serve per avere informazioni precise sull’entità del deficit visivo), elettroencefalogramma (per misurare l’attività elettrica del cervello e la presenza di anomalie funzionali associate alla cecità corticale).

Trattamento

Nei casi non gravi (ad esempio in presenza di un attacco ischemico transitorio) il recupero della vista avviene spontaneamente e non necessita di trattamento farmacologico, di solito si verifica entro la prima settimana dalla comparsa dei sintomi. Il paziente inizia piano piano a intravedere gli stimoli luminosi, poi percepisce il movimento e riesce a distinguere i colori. Il recupero può essere comunque parziale e risulta estremamente variabile da un soggetto all’altro. Nei casi più gravi, invece, la vista non viene più recuperata nemmeno con il trascorrere del tempo. In generale, la gestione del paziente con cecità corticale, si basa sul trattare la causa del danno, quindi ad esempio in presenza d’ infiammazione o infezioni, si può ricorrere all’utilizzo di corticosteroidi o antivirali. In presenza di un tumore cerebrale si può intervenire chirurgicamente per rimuoverlo o almeno ridurlo, nel tentativo di migliorare la visione. Nei pazienti con perdita parziale della vista può essere utile ricorrere alla terapia riabilitativa. Attraverso esercizi mirati e con l’impiego di specifici ausili visivi, il paziente può acquisire una maggiore autonomia nello svolgimento delle normali attività quotidiane, con un impatto positivo e significativo sulla qualità della vita.

Scheda informativa a cura dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus

Leggi le condizioni generali di consultazione di questo sito

Ultima revisione scientifica: 9 ottobre 2025.

Scrivi nel Forum: un medico oculista ti risponderà gratuitamente.